Capitolo tratto dal mio libro “Caravaggio 1448” Acies Edizioni

Capitolo tratto dal mio libro “Caravaggio 1448” Acies Edizioni

http://www.aciesedizioni.it/Libri/caravaggio1448-ita.htm

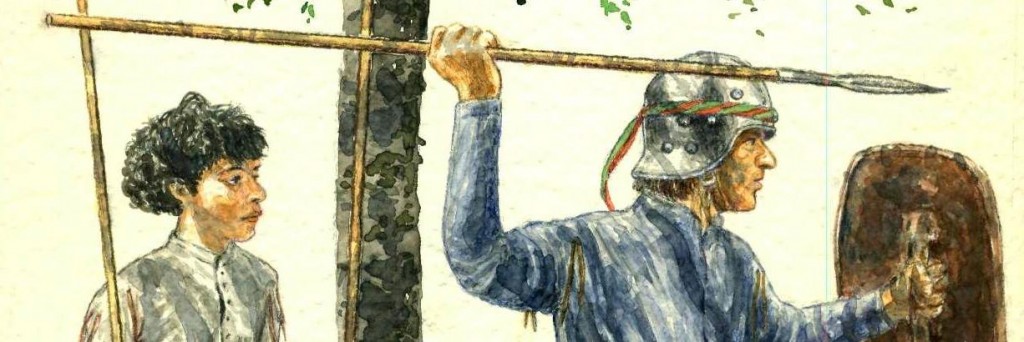

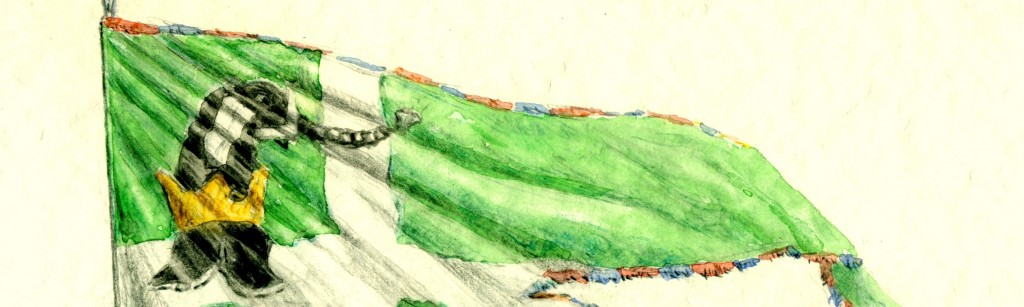

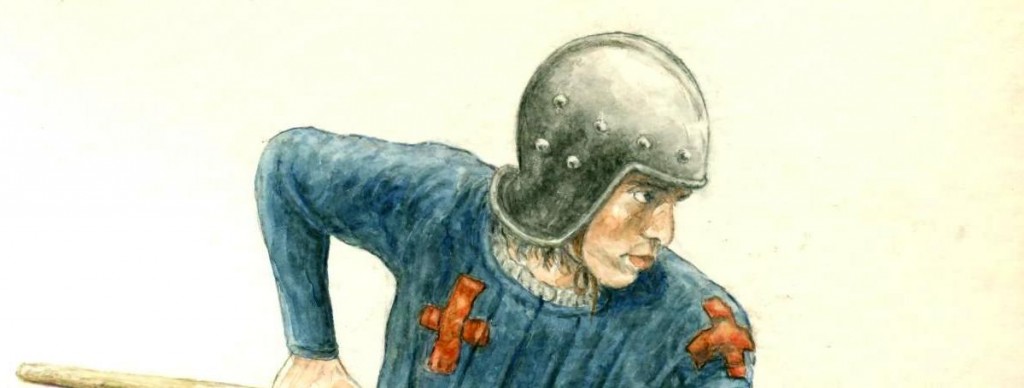

E’ stato sicuramente uno dei più famosi condottieri italiano del ‘400. Viene sempre citato dagli storici moderni con il cognome Colleoni, ma nei documenti del XV secolo che si riferiscono a lui o alla sua famiglia appare come Coglioni. Il letterato Antonio Cornazzano, che dimorò presso la corte di Bartolomeo a Malpaga e ne scrisse la biografia in latino, lo chiama Bartholomeus Coleus cioè testicolo. La stessa forma venne usata da Guglielmo Pagello nell’orazione funebre alla morte del condottiero. Un documento del 1423 cita il padre Paolo detto Poy come de Colionibus e lo stesso Bartolomeo si firmava De Colionibus. Ancora, in un documento dell’Archivio Storico di Brescia, delle Provvisioni in data 30 agosto 1438, appare come Coijoni e anche nel quattrocentesco Stemmario Trivulziano, lo stemma gentilizio della famiglia, raffigurante i tre testicoli, porte la didascalia De Collionibus. Continua »

Commenti recenti